Via Urbana ripercorre il tragitto dell’antico Vicus Patricius, ritrovato a seguito di alcuni scavi, undici metri al di sotto del piano di calpestio moderno. La strada, parallela a Via Cavour, termina il suo percorso su Piazza dall’Esquilino, a poca distanza da S. Maria Maggiore. Qui si trova la Basilica di S. Pudenziana. La sua posizione, alcuni metri al di sotto del piano stradale, fa subito sospettare una lunga storia, nascosta dietro ad una facciata anonima realizzata nel 1870, ma tradita da uno splendido campanile romanico e, all’interno, da un superbo mosaico absidale del V secolo. Ed infatti essa è una delle antiche chiese titolari di Roma - il titulus Pudentis - , costruita, secondo la tradizione, là dove sorgeva la dimora del senatore Pudente, ricco rappresentante della famiglia degli Acilii Glabriones e proprietario di una fornace per la produzione di laterizi, come attestano alcuni bolli ritrovati nell'area archeologica. Egli era padre di Prassede e Pudenziana, ambedue innalzate a santità e leggendarie fondatrici delle due chiese titolari omonime.

La realizzazione della chiesa risale probabilmente alla fine del IV secolo: al 384 infatti è datata un'epigrfe che lascia immaginare la presenza di un luogo di culto "de pudentiana", vale a dire situato nell'ambito della proprietà di Pudente.

La realizzazione della chiesa risale probabilmente alla fine del IV secolo: al 384 infatti è datata un'epigrfe che lascia immaginare la presenza di un luogo di culto "de pudentiana", vale a dire situato nell'ambito della proprietà di Pudente.

Ciò che è venuto alla luce nei numerosi scavi succedutisi a partire già dal XVI secolo, sono una serie di ambienti termali ed i resti di un'insula a due piani del II secolo. Tali ambienti, a partire dall’800, durante il papato di Pasquale I, divennero camere sepolcrali, utilizzate in modo continuativo fino al XIX secolo.

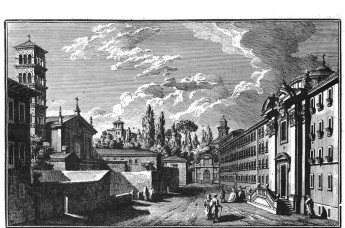

Alla fine del 1700 si iniziarono dei lavori di sterro che permisero di mettere in luce delle canalizzazioni per la conduzione del calore. Il Bosio, che visitò il cantiere, riporta di aver visto “molte sotterranee grotte” non scavate nel tufo, bensì stanze e portici "fabricati di cementi e calce", che egli attribuisce alle Terme di Novato. Una parte della ricca dimora di Pudente fu infatti successivamente trasformata dai suoi due figli, Novato e Timoteo, in un ambiente termale. Ruderi fuori terra attribuiti a tali terme sono visibili in alcune stampe del Salmon datate al 1759.

Gli ambienti sotterranei sono accessibili, attraverso una scala posta nel giardino alla sinistra della Basilica, già dal XIX secolo, tanto che nel 1870 alcuni visitatori parlavano di “corridoi con absidi” e di resti di pavimenti musivi. Nello stesso anno, in occasione della realizzazione della facciata, furono intrapresi degli scavi dai quali emersero, riempiti da interri, strutture murarie appartenute ad un’insula: tre stanze voltate con pitture a cornici rosse su fondo bianco.

Nel 1894 fu dato incarico all’architetto Antonio Petrignani di svuotare in parte gli ambienti sotterranei, al fine di realizzare una mappatura delle strutture così scoperte. Furono esplorate quattro lunghe gallerie, parallele e comunicanti fra loro presenti al di sotto della Basilica, con il pavimento posto a meno 7 metri rispetto al piano della chiesa. All’interno di una delle gallerie fu rinvenuta una nicchia che riportava tracce di un affresco medievale rappresentante S. Pietro tra S. Pudenziana e S. Prassede. Parallele alle quattro gallerie, ne furono rinvenute altre quattro, al di fuori del perimetro della chiesa e poste alla sinistra della facciata, le quali costituivano, secondo Petrignani, “una rete di grandiose costruzioni sotterranee, coprenti un’area vastissima”.

Ulteriori importanti scavi si svolsero nel 1962-1963 a seguito di un intervento di risanamento conservativo per eliminare i problemi di umidità derivanti dagli ambienti sottostanti ancora pieni di detriti. Essi portarono allo svuotamento delle gallerie al di sotto della chiesa e del cortile per ben 3500 m3 di materiale. Purtroppo tale operazione non fu portata avanti seguendo i criteri dello scavo stratigrafico, pertanto molte potenziali informazioni sono andate irrimediabilmente perdute. I pavimenti venuti alla luce permisero di scoprire numerosi mosaici a tasselli bianchi e neri, alcuni appartenuti a strutture preesistenti ed anche una porzione in basolato posta ad una quota più alta. Sebbene appaia singolare la presenza di un tale tipo di pavimentazione all’interno di un edificio, questo può essere messo in relazione con i numerosi reperti rinvenuti che fanno pensare ad un riutilizzo dell’area per operazioni di macinatura del grano.

Pertanto le gallerie sotterranee sono da riferirsi ad ambienti già realizzati all’epoca in sotterranea e legati alle strutture termali dell’epoca di Marco Aurelio, all’interno delle quali si impiantò la chiesa, nella quale sono ancora visibili ampi tratti di muratura in laterizio realizzata in un singolare opus mixtum, nel quale il reticulatum è sostituito da uno spicatum.

Successivamente, in epoca medievale, i sotterranei furono sistemati con la creazione di un ambulacro a tre bracci per fini di sepoltura ma anche cultuali; ciò si deduce dalla presenza dell’affresco rappresentante S. Pietro e le Sante Pudenziana e Prassede, ma soprattutto da alcuni graffiti a carattere religioso che testimoniano quasi certamente la frequentazione di questi ambienti da parte di fedeli.

Ad oggi gli ambienti visibili sono le quattro gallerie sotto la chiesa e i sei ambienti - tre su due piani sovrapposti - posti al di sotto della facciata e identificati come resti di un’insula, oltre ai due ambienti a destra della chiesa ognuno dei quali diviso in due da un muro in laterizio, mentre risultano inaccessibili tutte le strutture al di sotto del giardino posto a sinistra dell’edificio.

Fonti: C. Angelelli: La Basilica Titolare di S. Pudenziana, PIAC, Città del Vaticano 2010

C. Calci: Roma Archeologica. Ed. AdnKronos Libri, Roma 2005

F. Coarelli: Roma, Laterza, Roma, 1988