Alla fine del XIX secolo, durante i lavori di apertura di Corso Vittorio Emanuele II, molti furono i resti romani riportati alla luce e subito distrutti, perché d'intralcio: si salvarono in pratica soltanto i Templi dell'Area Sacra di Largo di Torre Argentina e i resti della Domus Romana ai Baullari, scoperti a m. 4,40 di profondità nei sotterranei di Palazzo Regis - conosciuto anche come Farnesina ai Baullari - ed oggi sede del Museo Barracco.

Alla fine del XIX secolo, durante i lavori di apertura di Corso Vittorio Emanuele II, molti furono i resti romani riportati alla luce e subito distrutti, perché d'intralcio: si salvarono in pratica soltanto i Templi dell'Area Sacra di Largo di Torre Argentina e i resti della Domus Romana ai Baullari, scoperti a m. 4,40 di profondità nei sotterranei di Palazzo Regis - conosciuto anche come Farnesina ai Baullari - ed oggi sede del Museo Barracco.

Quest'area archeologica poté essere preservata soprattutto grazie all'intervento di Enrico Guj, l'architetto al quale erano stati affidati i restauri di Palazzo Regis. Il Guj modificò il progetto originario e a protezione dei rinvenimenti creò appositamente una cripta, il cui perimetro corrisponde alla balaustra e alla scala di accesso al Palazzo.

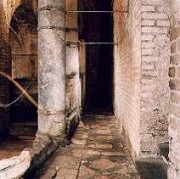

Le strutture della domus. La maggior parte delle strutture oggi inglobate nella cripta s'identifica con i resti di una domus d'età tardoantica (sec. IV d. C.). Si tratta specificamente del peristilio della domus, ovvero del portico colonnato, di cui si conservano soltanto due lati incompleti, scanditi da colonne di reimpiego di cui sei ancora in situ: quattro frammentarie in marmo bianco e due in cipollino integre. Tre delle sei colonne poggiano su capitelli tuscanici rovesciati di età augustea, probabilmente provenienti dallo spoglio di un edificio preesistente.

Gli intercolumni sono chiusi da muretti in opera listata, le cui facce verso l'interno avevano una ricca decorazione in opus sèctile (un particolare rivestimento eseguito con marmi segati e utilizzato qui anche nella pavimentazione), di cui restano solo poche crustae e tracce dei supporti di ancoraggio. Le facce dei muretti verso il cortile erano invece decorate con pitture, oggi staccate e conservate nella Sala Didattica del Museo:

Lo stile di queste pitture, insieme con il pavimento in opus sèctile e i muretti in opera listata che chiudono gli intercolumni, permettono di datare questo edificio al IV secolo.

Lo stile di queste pitture, insieme con il pavimento in opus sèctile e i muretti in opera listata che chiudono gli intercolumni, permettono di datare questo edificio al IV secolo.

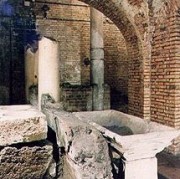

In un secondo momento, il peristilio subì alcuni interventi che tuttavia non ne modificarono la natura abitativa. Il principale cambiamento è dovuto alla messa in opera di una vasca rettangolare in cipollino sul lato esterno del secondo tramezzo dell'ambulacro sud; essa poggia su trapezofori in marmo bianco non pertinenti. Si tratta di una vasca ricomposta da diversi frammenti (sono ancora visibili le grappe in ferro usate in antico per congiungere i pezzi del bacino). Sia la vasca sia i trapezofori sono comuni nel mondo romano e generalmente esemplari simili a questi si riconducono al I secolo d. C. Al momento della messa in opera della vasca, fu tagliato anche il pavimento dell'area scoperta in modo da ricavare un incasso per ospitare alcune lastrine marmoree poste di taglio: esse convogliavano l'acqua di scolo della vasca in un condotto (realizzato nella prima fase costruttiva per lo scolo delle acque di gronda del tetto) sotto il pavimento originario.

Da ultimo infine, l'edificio sembra essere stato destinato a un uso diverso, di tipo commerciale. A questa fase infatti dovrebbe risalire il posizionamento di una mensa ponderaria, addossata al lato interno del secondo tramezzo dell'ambulacro meridionale. Si tratta di un blocco in travertino che presenta superiormente quattro cavità di dimensioni diverse e disposte a croce. La mensa ponderaria è una misura campione utilizzata negli edifici pubblici a carattere commerciale per verificare l'esatto peso delle derrate cerealicole. Questa mensa fu trovata nel punto in cui ora è collocata.

Le preesistenze. Il peristilio mostra evidenti anomalie planimetriche, che sembrano il risultato di condizionamenti dovuti a preesistenze architettoniche. Queste sono testimoniate da due brevi tratti di muro (larghi cm. 60) con cortina laterizia rossa; dai resti d'una vasta pavimentazione eseguita con file parallele di grandi lastre di marmo bianco, divergenti di 16° dall'orientamento del peristilio; da una base quadrangolare (pertinente forse al bacino in cipollino oggi posto di fronte all'attuale ingresso dell'area archeologica), orientata secondo la pavimentazione antica.

Per comprendere a cosa siano da riferire questi elementi, va ricordato che la Domus ai Baullari si trova nell'area del Campo Marzio. Questa zona ebbe in antico una vera e propria vocazione per il mondo dello sport e dello spettacolo (il Circo Flaminio, il Teatro di Pompeo, il Trigarium, l'Odèum, lo Stadio di Domiziano). In questa selva di edifici splendidi, si trovavano anche strutture meno elaborate, come gli edifici rinvenuti in via dei Cappellari, sotto il Collegio Inglese di via Monserrato, sotto S. Lucia della Chiavica e sotto Palazzo Farnese. Sono tutte strutture che si mettono in relazione agli stabula delle quattro fazioni circensi (veneta, pràsina, russata, albata), che si collocano proprio nella zona centrale del Campo Marzio. Gli Stabula comprendevano molte strutture differenziate come le scuderie, i quartieri degli aurighi con terme, luoghi di culto, grandi spazi aperti porticati per la vita in comune, ambienti di servizio, magazzini per le attrezzature e i quartieri per gli inservienti, i medici, i veterinari, gli organizzatori e i funzionari che gestivano le gare dei cavalli: nell'insieme in uno stabulum abitava una vera e propria folla, intorno a cui gravitava anche la massa dei tifosi. Dunque si può ammettere che siamo in presenza di una grande area scoperta (forse una piazza) originariamente pertinente al comprensorio degli stabula. Interessante in tal senso è il fatto che la vicina chiesa di S. Lorenzo in Damaso è citata nel Medio Evo con il toponimo in pràsina.

Altri rinvenimenti. Nell'ambiente sotterraneo sono conservati, oltre al già citato labrum, anche alcuni reperti qui ritrovati, ma non pertinenti al peristilio: un frammento di fregio di architrave, in marmo bianco della prima metà del I secolo; un'antefissa a palmette in marmo bianco databile al II-III sec. d.C.; un capitello corinzio del I sec. d.C.; una colonnina tortile datata alla media età imperiale.

Altri rinvenimenti. Nell'ambiente sotterraneo sono conservati, oltre al già citato labrum, anche alcuni reperti qui ritrovati, ma non pertinenti al peristilio: un frammento di fregio di architrave, in marmo bianco della prima metà del I secolo; un'antefissa a palmette in marmo bianco databile al II-III sec. d.C.; un capitello corinzio del I sec. d.C.; una colonnina tortile datata alla media età imperiale.

Nei sotterranei di Palazzo Regis ai Baullari è stata infine rilevata anche l'esistenza di un cortile con pozzo addossato a una parete e un muro medievale inglobato da strutture quattrocentesche: si tratta probabilmente di un cortile del sec. XV in origine sovrastato da una loggia, il cui unico resto è costituito da una colonna oggi inglobata in un muro della Sala Didattica del Museo Barracco.